碰瓷营销这个操作,我得从清朝跟你说起......

2018-03-21 来自: 深圳市云商予网络科技有限公司 浏览次数:996

据说

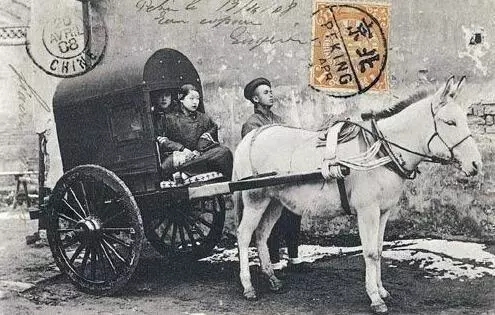

“碰瓷”是清朝末年的

一些没落的八旗子弟“发明”的

这些人平日里手捧一件

“名贵”的瓷器(赝品)

行走于闹市街巷

然后

瞅准机会故意让行驶的马车

不小心“碰”他一下

他手中的瓷器随即落地摔碎

于是瓷器的主人就“义正言辞”地缠住车主

按名贵瓷器的价格给予赔偿

对赶时间的人进行讹诈

据说

成功的机会很高

碰瓷在今天

碰瓷在现代社会也不乏存在。在如今的互联网江湖中,各种各样的碰瓷也一样拥有生存土壤,甚至还愈演愈烈,成为了很多企业和产品提升自己形象的好工具。

1.碰瓷营销是出现在企业营销中的一种炒作方式,通常是弱小企业主动发声,指控行业中比较强大的企业侵犯自身权益,在引起舆论关注后,企业的***度也随之提高。

碰瓷营销的特点:

(1)在微博出现之前:舆论主体为传统媒体,成本较高,很难达到讹诈目的。

(2)微博时代:以微博为主要媒体,传播速度快,成本很低,容易实现讹诈目的。

联合营销VS碰瓷

要说碰瓷营销,实际上很多也确实可以称为是联合营销,只是一方借助另一方来提升自己的品牌价值,只要是一个愿打一个愿挨,甚至一方还为此出了钱,那就无可厚非。 比如,曾经饱受品牌低端之苦的中国联通,利用3G牌照的机会拥抱苹果,直接提升了在年轻人中的口碑形象,算是比较成功的案例。

但是,如果这样的“碰瓷”发生在两家竞争激烈的公司或者发生在两个直接对抗的产品之间,这种营销活动就变成了***地的碰瓷,因为,一方是被动的,是***不情愿的,而另一方依靠碰瓷获取了本来不该属于自己的好处。

1.产品碰瓷 在中国的互联网上,碰瓷的主要形式就是产品碰瓷。在竞争中处于相对劣势的一方,特别主要是处在第二名的一方,还需要是这个第二名距离***名相差甚远,那么,第二名就会经常性的与***名进行对比宣传,利用模棱两可的文字和似是而非的语言来介绍自己,仿佛自己与***名相差无几甚至分分钟取而代之。

2.碰瓷***

就国内的科技企业来说,被碰瓷***多的自然是那些***。一般说来,两家公司竞争对于用户来说是一件好事情,各家都可以提升自己的水平,也可以互相监督,指出对方的缺点,从而不断的改进和完善自己的不足。但是,这种竞争应该仅***于业务层面,而不是在公关方面打得不可开交,力图通过宣传来打造自己的核心竞争力。 3.碰瓷热点事件 还有一种碰瓷,属于碰瓷热点事件,也被冠以“事件”营销的名号。就是说,当某家公司有热点活动或者获得了某种荣誉,另外的公司也会纷纷抓住热点来渲染,借此沾点喜气。 这样的行为本无可厚非,凑个热闹无伤大雅,甚至还可以提高事件的影响力,但是,在操作过程中,很多企业会喧宾夺主,也有的竟然不分主次不分好坏盲目攀比。比如,一部本来极其严肃的热门电影,可就有人将其做成娱乐事件,直接变成了低俗。国内某***饮料企业与曾经嘲讽过英雄的争议人物搞联合营销,最终不得不道歉,闹得灰头土脸。

4.碰瓷名人

碰瓷名人也很流行,谁红就碰瓷谁。当年,乔布斯是神人,所以,很多大佬们也学着乔布斯的样子来打扮自己,不仅牛仔裤相似、衬衣相似,走台的样子也差不多,PPT也类似,总之,学就学的像,这种有目的的碰瓷也还说得过去。

但是,在后来,越来越多的碰瓷名人营销变得庸俗,只要是有名的就可以模仿,就可以请来站台。结果,某名人经济学家成为了助纣为虐的理财骗子帮凶,某岛国的小片名人也被拉到舞台上成了某些公司年会的主角,以至于,本来好好的电影非要蹭热点的找到很多小鲜肉来演出,票房一塌糊涂。

碰瓷营销是一种低成本的营销方式,也是高度竞争领域获得强影响力的办法,能够给社会公众以竞争态势上的错觉,但使用起来其实风险很大,很容易触碰道德与法律底线,应该慎之又慎。